COLUMN

-

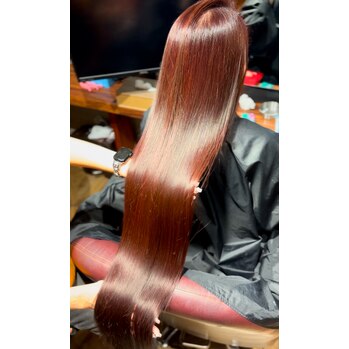

韓国ブラウン×カラーエクステ50枚でナチュラル美髪を実現!おすすめヘアスタイル

こんにちは、AYAです!今回は、カラーエクステ50枚を使用して韓国ブラウンカラーに染めたお客様のスタイルをご紹介します。ナチュラルで落ち着いたブラウンカラーは、どんなシーンにも馴染む万能カラー。さらに、エクステを使用することで、自然なボリューム感とツヤがプラスされ、美しい仕上がりを実現しました!この記事では、韓国ブラウンカラーの魅力やカラーエクステのポイント、日々のケア方法を詳しく解説します。トレンド感のあるヘアスタイルを探している方は、ぜひ参考にしてください!1. 韓国ブラウンカラーの魅力とは?韓国ブラウンは、透明感とツヤ感が特徴のカラーで、韓国トレンドのナチュラルな美髪を再現できます。明るすぎず暗すぎない絶妙な色味が、髪に立体感を与えつつ、肌色を明るく見せてくれるのがポイントです。韓国ブラウンの特徴:ナチュラルで上品: 肌馴染みが良く、派手すぎない洗練されたカラー。ツヤ感アップ: 髪表面に光を反射させることで、健康的な美しさを演出。肌色を綺麗に: 血色感をプラスし、透明感のある顔立ちに見せてくれます。2. カラーエクステ50枚の効果今回使用したカラーエクステ50枚は、地毛と自然に馴染むようにカスタマイズされています。エクステを使うことで、髪の長さやボリュームを簡単に調整でき、韓国ブラウンカラーの魅力を最大限に引き出します。カラーエクステのメリット:ボリュームアップ: 髪全体に自然なボリューム感をプラス。即効性: 一度の施術で理想のスタイルを実現。柔らかな質感: エクステが髪全体に柔らかさを与え、動きを出します。エクステが馴染むポイント:地毛と同じトーンのエクステを使用。髪の流れや毛量に合わせて、自然に見える位置に装着。カットで地毛との境目を目立たなく調整。3. 韓国ブラウンカラーがおすすめの理由韓国ブラウンは、以下のような方に特におすすめです。1. ナチュラルでおしゃれな印象を目指したい方自然なブラウンカラーは、カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍。2. 髪のツヤ感をアップさせたい方韓国ブラウンの光沢感が、髪全体を健康的に見せてくれます。3. トレンド感を取り入れたい方韓国風のスタイルは、2024年も引き続き人気。トレンド感のある髪色でおしゃれ度アップ!4. カラーエクステのケア方法エクステを長持ちさせ、美しい仕上がりをキープするためには、日々のケアが欠かせません。1. 優しくシャンプーエクステ部分を擦らず、地肌を中心に洗いましょう。2. ブラッシングのポイント専用のエクステブラシを使い、毛先から優しく解かして絡まりを防ぎます。3. 保湿ケアを徹底トリートメントやヘアオイルでエクステ部分も保湿し、ツヤをキープ。4. 熱ダメージに注意ヘアアイロンやドライヤーを使用する際は、低温設定で熱ダメージを軽減。5. 韓国ブラウン×カラーエクステで理想の髪へ!韓国ブラウンカラーとカラーエクステを組み合わせることで、ナチュラルで上品なスタイルが簡単に手に入ります。落ち着いた色味と柔らかな質感で、どんなシーンでも好印象を与えること間違いなし!エクステを使ったスタイルチェンジに興味がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。一人ひとりに合った理想のデザインをご提案します。 ▽AYAInstagram@aya__913_ このスタイリストを指名して予約する----------------------------------------------------------- BELLEGROWALPHA 大阪府大阪市中央区宗右衛門町7-19ジュリハウスビル3F 06-6211-0567 ▽BELLEGROWALPHAInstagram@hairsalon_alpha._ VIPルーム完備!アクセス抜群◎難波駅、心斎橋駅から徒歩5分!宗右衛門町の交番の目の前★ ハイトーンカラー、ダブルカラーならお任せ下さい!!!Aujua、ケラスターゼカクテルトリートメント、キャビアトリートメント取り扱い店♪ 品質、長さ、価格◎100%人毛最高級シールエクステ取り扱い有☆最新の技術やカラー剤、ホワイトブリーチ、ケアブリーチを駆使して透明感溢れる美髪に★ 10種類以上のトリートメントを髪質に合わせてアプローチ!うる艶美髪に☆難波・心斎橋の女性を中心にトレンドを意識したスタイルが得意なサロンです♪ 店内別フロアにはネイルやマツエク【NAILANDEYELASHALPHA.】も併設しており、ご希望のお客様には同時施術も承っております★

-

シルバー×ブルーのルーツカラーで個性を引き出す!デザインカラーの魅力

こんにちは!スタイリストのHANAです!今回はシルバー×ブルーのルーツカラーをご紹介します。このデザインカラーは、根元から個性的な色味を取り入れることで、他にはないおしゃれなスタイルを実現します。特に、周りと被らないカラーに挑戦したい方におすすめ!この記事では、ルーツカラーの魅力や施術ポイント、日々のケア方法を詳しく解説します。個性的なカラーに挑戦してみたい方はぜひ参考にしてください!1. シルバー×ブルーのルーツカラーとは?ルーツカラーとは、髪の根元部分にアクセントカラーを入れる技法で、髪全体にデザイン性をプラスします。今回のシルバー×ブルーは、クールな印象を与えつつも、透明感と鮮やかさを兼ね備えたトレンドカラーです。シルバー×ブルーの特徴:クールで洗練された印象: シルバーの透明感とブルーの鮮やかさが絶妙なバランス。個性を引き出す: 周りと被らないデザインで、自分らしさをアピール。ファッションとの相性抜群: ストリート系やモード系ファッションとも好相性。2. ルーツカラーが人気の理由ルーツカラーは、髪の根元にカラーを取り入れることで、他にはないデザイン性をプラス。ナチュラルなスタイルから個性的なスタイルまで、幅広いアレンジが楽しめます。人気の理由:デザイン性の高さ: 根元部分にカラーを加えるだけで、一気におしゃれな印象に。カラーの持続力: 根元に入れたカラーは伸びてきても目立ちにくく、メンテナンスが楽。幅広いバリエーション: 明るめの色からダークトーンまで、自由にデザインが可能。3. シルバー×ブルーの施術ポイント1. 髪のベースを整えるシルバーやブルーの発色を美しく出すためには、事前にブリーチで明るさを整える必要があります。ブリーチ回数は髪質や希望の明るさにより異なります。2. カラーの重ね方に工夫シルバーとブルーを絶妙なバランスで配置し、根元から自然に馴染むようにデザイン。3. 個別のデザイン提案髪型や顔立ちに合わせて、カラーの位置や濃淡を調整。お客様一人ひとりに合ったスタイルを提案します。4. シルバー×ブルーのおすすめスタイル1. ストレートロングツヤ感のあるストレートヘアにシルバー×ブルーを取り入れると、クールでモードな雰囲気に。2. ウェーブスタイルゆるいウェーブにすると、カラーの動きが引き立ち、華やかな印象に。3. ポニーテールやまとめ髪ルーツ部分がアクセントとなり、シンプルなアレンジでもおしゃれ度がアップ。5. カラーを長持ちさせるケア方法シルバーやブルーのカラーを美しく保つためには、日々のケアが大切です。1. カラーシャンプーを使用色味をキープするために、紫シャンプーやブルーシャンプーを取り入れましょう。2. 保湿を重視ブリーチやカラー後の髪は乾燥しやすいため、トリートメントやヘアマスクでしっかり保湿。3. 熱ダメージに注意ドライヤーやヘアアイロンを使用する際は、低温設定やヒートプロテクトスプレーを活用。4. 紫外線対策UVカットスプレーを使用して、色褪せを防ぎます。6. シルバー×ブルーで自分らしさを表現しよう!シルバー×ブルーのルーツカラーは、個性を引き出しつつ、おしゃれ度をアップさせるトレンドカラーです。お客様の髪質やライフスタイルに合わせて、最適なデザインを提案させていただきます。「周りと被らないデザインに挑戦したい」「自分らしいカラーを探している」という方は、ぜひ一度ご相談ください!個性的で洗練されたスタイルを一緒に作りましょう。 ▽HANAInstagram@h___popopo このスタイリストを指名して予約する----------------------------------------------------------- BELLEGROWALPHA 大阪府大阪市中央区宗右衛門町7-19ジュリハウスビル3F 06-6211-0567 ▽BELLEGROWALPHAInstagram@hairsalon_alpha._ VIPルーム完備!アクセス抜群◎難波駅、心斎橋駅から徒歩5分!宗右衛門町の交番の目の前★ ハイトーンカラー、ダブルカラーならお任せ下さい!!!Aujua、ケラスターゼカクテルトリートメント、キャビアトリートメント取り扱い店♪ 品質、長さ、価格◎100%人毛最高級シールエクステ取り扱い有☆最新の技術やカラー剤、ホワイトブリーチ、ケアブリーチを駆使して透明感溢れる美髪に★ 10種類以上のトリートメントを髪質に合わせてアプローチ!うる艶美髪に☆難波・心斎橋の女性を中心にトレンドを意識したスタイルが得意なサロンです♪ 店内別フロアにはネイルやマツエク【NAILANDEYELASHALPHA.】も併設しており、ご希望のお客様には同時施術も承っております★

-

美髪になりたいなら水素トリートメント!1回で実感する艶と手触りの変化

こんにちは!スタイリストの島です!今回は水素トリートメントを初めて受けたお客様の施術結果をご紹介します。たった1回の施術で髪が驚くほどツヤツヤに!さらに、手触りも格段に良くなり、枝毛の悩みも解消されました。この記事では、水素トリートメントの魅力や効果、どんな方におすすめかを詳しく解説します。「髪を綺麗にしたいけど、何を選べばいいかわからない」という方はぜひ参考にしてみてください!1. 水素トリートメントとは?水素トリートメントは、髪の内部に水素分子を浸透させることで、ダメージを修復しながら髪の質感を改善する施術です。特にダメージヘアやパサつきが気になる方におすすめで、ツヤ感と手触りの向上を一度で実感できる画期的なトリートメントです。特徴とメリット:髪の内部から修復: 水素が髪の奥まで浸透し、ダメージをケア。艶感アップ: 髪表面を整え、自然な光沢感を実現。枝毛の解消: 毛先の乾燥を防ぎ、滑らかな仕上がりに。持続性: 施術後の効果が長持ちし、繰り返すほど髪質が改善。2. 水素トリートメントの効果今回の施術では、初めてのトリートメントにもかかわらず、お客様の髪に以下の変化が見られました。1. 驚くほどのツヤ感髪が光を反射するほど滑らかな表面に仕上がり、艶髪を実現。2. 手触りの改善髪がしっとりと柔らかくなり、指通りがスムーズに。3. 枝毛の解消毛先までしっかりケアされ、枝毛が目立たなくなりました。4. ダメージヘアの補修カラーやブリーチのダメージを受けた髪でも、見違えるような仕上がりに。3. こんな方におすすめ!1. ツヤ髪を手に入れたい方髪にツヤ感をプラスし、健康的な美髪を目指せます。2. 枝毛や切れ毛に悩む方毛先のダメージをケアして、髪全体を綺麗に整えます。3. ダメージヘアを修復したい方繰り返すカラーやブリーチで傷んだ髪にも効果的。4. 忙しい方短時間で効果を実感でき、忙しいライフスタイルにもぴったり。4. トリートメント後のケア方法施術後の美しい髪を長持ちさせるために、日常のケアも大切です。1. 保湿重視のシャンプーを選ぶノンシリコンや低刺激のシャンプーで、髪と頭皮を優しく洗います。2. トリートメントで保湿を継続自宅でも週1回程度の集中ケアを取り入れましょう。3. ドライヤーで丁寧に乾かす髪を濡れたまま放置せず、しっかり乾かしてダメージを防ぎます。4. UVカットスプレーを活用紫外線から髪を守り、ツヤ感をキープ。5. 水素トリートメントで理想の美髪を手に入れよう!たった1回の施術で効果を実感できる水素トリートメントは、髪質改善を目指す全ての方におすすめのケア方法です。ツヤ感や手触りを劇的に変えたい方、ダメージに悩んでいる方は、ぜひ一度お試しください!お客様の髪質や悩みに合わせた最適な施術を提案させていただきます。ご相談やご予約はお気軽にどうぞ! ▽shimaharunaInstagram@29___shi このスタイリストを指名して予約する----------------------------------------------------------- BELLEGROWALPHA 大阪府大阪市中央区宗右衛門町7-19ジュリハウスビル3F 06-6211-0567 ▽BELLEGROWALPHAInstagram@hairsalon_alpha._ VIPルーム完備!アクセス抜群◎難波駅、心斎橋駅から徒歩5分!宗右衛門町の交番の目の前★ ハイトーンカラー、ダブルカラーならお任せ下さい!!!Aujua、ケラスターゼカクテルトリートメント、キャビアトリートメント取り扱い店♪ 品質、長さ、価格◎100%人毛最高級シールエクステ取り扱い有☆最新の技術やカラー剤、ホワイトブリーチ、ケアブリーチを駆使して透明感溢れる美髪に★ 10種類以上のトリートメントを髪質に合わせてアプローチ!うる艶美髪に☆難波・心斎橋の女性を中心にトレンドを意識したスタイルが得意なサロンです♪ 店内別フロアにはネイルやマツエク【NAILANDEYELASHALPHA.】も併設しており、ご希望のお客様には同時施術も承っております★

-

美しいハイトーンを叶える!ブリーチ2回以上で理想の髪色を作る方法と注意点

今回の記事では、ハイトーンカラーを美しく仕上げるために欠かせないブリーチ施術について詳しく解説します。特に、ブリーチ2回以上必要な明るいカラーを希望される場合、施術者のスキルや髪の状態を見極めた丁寧な計画が大切です。髪へのダメージを最小限に抑えつつ、理想のハイトーンカラーを実現するためのポイントや、施術後のケア方法をご紹介します!1. ブリーチが必要なハイトーンカラーとは?ハイトーンカラーは、髪を明るくするために複数回のブリーチが必要になることが多いです。特に、ホワイトブロンド、シルバーカラー、パステルカラーなどの高発色カラーは、ブリーチ2回以上が推奨されます。ブリーチが必要な理由:髪のメラニン色素を取り除くことで、鮮やかなカラーリングを可能に。明るいベースが必要なため、ブリーチの回数が色の仕上がりを大きく左右。2. 髪のダメージや履歴を見極める重要性ブリーチは髪に負担がかかる施術のため、髪のダメージ状態や履歴を正確に把握することが必要です。過去に行ったカラーやパーマ、髪質などを見極めて適切な施術を計画します。施術前に確認するポイント:カラー履歴: 過去のカラーリングやブリーチの有無。髪のダメージレベル: 髪が乾燥している、切れ毛があるなどの状態。髪質: 細い髪、太い髪、クセ毛などの特性。プロのアプローチ:髪の状態に応じて、ブリーチ剤の強さや塗布方法を調整。必要に応じてトリートメントを組み合わせ、ダメージを軽減します。3. ブリーチは施術者のスキルで仕上がりが変わるブリーチの結果は、施術者の技術や知識によって大きく左右されます。丁寧な技術と計画的なアプローチが、美しい仕上がりを作るカギです。良い施術者を選ぶポイント:カウンセリングが丁寧: 髪の状態や希望のスタイルについてしっかり相談に乗ってくれる。施術経験が豊富: ハイトーンカラーやダメージケアの経験が豊富なスタイリスト。ケアを重視: ブリーチ施術中や後のケアについて具体的な提案をしてくれる。4. 美しいハイトーンを実現する計画の立て方1. カウンセリングでゴールを共有希望の髪色や仕上がりイメージをしっかり伝えます。2. ステップ施術を計画一度に複数回のブリーチを行わず、数回に分けてダメージを抑えながら進める。3. トリートメントを併用髪を補修しながらブリーチを行うことで、ツヤ感と健康的な仕上がりを維持。4. 色落ちも計画に入れるハイトーンカラーは色落ちが早いことが多いため、リタッチやカラーシャンプーの活用を提案。5. ブリーチ後の髪を守るケア方法美しいハイトーンカラーをキープするためには、施術後のケアが欠かせません。1. カラー専用シャンプーを使用紫シャンプーやシルバーシャンプーで黄ばみを抑え、色持ちを良くします。2. 定期的なトリートメント自宅でも集中ケアを行い、髪の潤いをキープ。3. ドライヤーの温度に注意高温は髪を傷めやすいので、低温で優しく乾かします。4. 紫外線対策UVカットスプレーで髪を紫外線から守りましょう。6. ハイトーンカラーを楽しむための一言ハイトーンカラーはブリーチが欠かせない施術ですが、丁寧な計画と施術者のスキルによって、美しい仕上がりを実現できます。髪質や希望のスタイルに合わせた最適なプランをご提案し、理想の髪色を一緒に作っていきます。「傷みが気になるけどハイトーンに挑戦したい」「ブリーチ後もツヤ感をキープしたい」という方は、ぜひ一度ご相談ください! ▽下妻Instagram@hirotoshimotuma このスタイリストを指名して予約する----------------------------------------------------------- BELLEGROWALPHA 大阪府大阪市中央区宗右衛門町7-19ジュリハウスビル3F 06-6211-0567 ▽BELLEGROWALPHAInstagram@hairsalon_alpha._ VIPルーム完備!アクセス抜群◎難波駅、心斎橋駅から徒歩5分!宗右衛門町の交番の目の前★ ハイトーンカラー、ダブルカラーならお任せ下さい!!!Aujua、ケラスターゼカクテルトリートメント、キャビアトリートメント取り扱い店♪ 品質、長さ、価格◎100%人毛最高級シールエクステ取り扱い有☆最新の技術やカラー剤、ホワイトブリーチ、ケアブリーチを駆使して透明感溢れる美髪に★ 10種類以上のトリートメントを髪質に合わせてアプローチ!うる艶美髪に☆難波・心斎橋の女性を中心にトレンドを意識したスタイルが得意なサロンです♪ 店内別フロアにはネイルやマツエク【NAILANDEYELASHALPHA.】も併設しており、ご希望のお客様には同時施術も承っております★

-

超高濃度水素トリートメントで艶とサラサラ髪を実現!絡まり髪にもおすすめ

こんにちは!スタイリストのHANAです!今回は、超高濃度水素トリートメントをご紹介します。スーパーロングヘアで絡まりが酷かったお客様も、トリートメントの力で艶髪&サラサラヘアに大変身!水素トリートメントは、どんな髪質の方でも効果が実感しやすい万能ケアとして人気です。この記事では、超高濃度水素トリートメントの特徴、効果、そして施術後のケア方法を詳しく解説します。髪のダメージや絡まりに悩んでいる方、ツヤ感をアップさせたい方はぜひ参考にしてください!1. 超高濃度水素トリートメントとは?水素トリートメントとは、水素分子の力を利用して髪の内部のダメージを修復し、艶やかな髪に導くトリートメントです。特に超高濃度タイプは、より高い効果を発揮し、髪質を改善する力が強化されています。特徴:髪の深部に浸透: 髪の芯まで栄養が届き、内部から補修。高い保湿力: 水分をしっかり閉じ込めて、乾燥やパサつきを抑えます。ダメージ修復: ブリーチやカラーリングによるダメージを軽減。絡まりの解消: 髪の表面を整え、指通りの良い滑らかな仕上がりに。2. 超高濃度水素トリートメントの施術の流れ1. カウンセリング髪質やダメージの状態を確認し、最適な施術プランを提案します。2. シャンプー髪の汚れや余分な皮脂を落とし、トリートメントが浸透しやすい状態に整えます。3. 水素トリートメントの塗布髪全体にトリートメントを均一に塗布し、栄養分を浸透させます。4. 加熱処理温熱機器を使用してトリートメント成分を髪にしっかり定着させます。5. 仕上げドライヤーで乾かし、艶とサラサラ感を確認して仕上げます。3. 超高濃度水素トリートメントの効果今回の施術では、スーパーロングヘアで絡まりが気になるお客様にも以下の効果が得られました。1. 絡まりの改善髪のキューティクルを整え、滑らかな指通りを実現。絡まりが解消され、扱いやすい髪に。2. ツヤ感アップ光を反射しやすい滑らかな表面に仕上がり、髪全体が輝くような艶感を得られます。3. サラサラの手触り髪質を内部から改善することで、重たさを感じさせない軽やかな質感に。4. ダメージ補修ブリーチや熱ダメージによる傷みを補修し、髪の強度を高めます。4. どんな髪質の方におすすめ?1. ダメージヘアの方ブリーチやカラーリングを繰り返している方でも、しっかり効果が実感できます。2. 髪の絡まりに悩む方ロングヘアやクセ毛で絡まりやすい方に特におすすめ。3. 艶と保湿を求める方髪のパサつきや乾燥が気になる方にぴったりのトリートメントです。4. 忙しい方1回の施術で効果が実感でき、長持ちするため忙しい方にも最適です。5. トリートメント後のケア方法施術後の美しい仕上がりをキープするために、以下のケアを心がけましょう。1. 保湿ケアを続ける自宅でもトリートメントやヘアマスクを取り入れ、髪の潤いを保ちます。2. 紫外線対策UVカットスプレーを使用して、紫外線によるダメージを予防。3. 熱ダメージを防ぐヘアアイロンやドライヤーを使用する際は、低温設定やヒートプロテクトスプレーを活用。4. 定期的なメンテナンス効果を持続させるために、1~2か月ごとにサロンでのケアを行うと良いでしょう。6. 超高濃度水素トリートメントで理想の髪へ!どんな髪質でも効果を得やすい超高濃度水素トリートメントは、艶髪とサラサラ感を求める全ての方におすすめです。スーパーロングヘアの方やダメージが気になる方も、ぜひ一度お試しください!あなたの髪を美しく輝かせるお手伝いをさせていただきます。 ▽HANAInstagram@h___popopo このスタイリストを指名して予約する----------------------------------------------------------- BELLEGROWALPHA 大阪府大阪市中央区宗右衛門町7-19ジュリハウスビル3F 06-6211-0567 ▽BELLEGROWALPHAInstagram@hairsalon_alpha._ VIPルーム完備!アクセス抜群◎難波駅、心斎橋駅から徒歩5分!宗右衛門町の交番の目の前★ ハイトーンカラー、ダブルカラーならお任せ下さい!!!Aujua、ケラスターゼカクテルトリートメント、キャビアトリートメント取り扱い店♪ 品質、長さ、価格◎100%人毛最高級シールエクステ取り扱い有☆最新の技術やカラー剤、ホワイトブリーチ、ケアブリーチを駆使して透明感溢れる美髪に★ 10種類以上のトリートメントを髪質に合わせてアプローチ!うる艶美髪に☆難波・心斎橋の女性を中心にトレンドを意識したスタイルが得意なサロンです♪ 店内別フロアにはネイルやマツエク【NAILANDEYELASHALPHA.】も併設しており、ご希望のお客様には同時施術も承っております★

-

ボブでも馴染む!Wカラーエクステでピンクパープルに大変身

こんにちは!AYAです!今回は、Wカラーにエクステを使用してピンクパープルカラーに仕上げたお客様のヘアスタイルをご紹介します。ボブヘアのお客様でもしっかり馴染むエクステを使い、可愛さと華やかさを両立したトレンド感たっぷりのデザインに大変身!この記事では、ピンクパープルカラーの魅力、ボブヘアでも自然に馴染ませるコツを詳しく解説します。エクステに挑戦したい方、トレンドカラーを楽しみたい方はぜひ参考にしてください! 1. ピンクパープルカラーの魅力ピンクパープルは、華やかでありながら落ち着いた印象も持つカラーリング。柔らかさとクールさを兼ね備えた色味が特徴で、さまざまなファッションやシーンにマッチします。ピンクパープルカラーのポイント:肌を明るく見せる: 血色感をプラスし、顔全体の印象が華やかに。個性を演出: 他と被らないカラーリングで自分だけのスタイルを楽しめます。トレンド感: ピンクとパープルは2024年のヘアカラートレンドのひとつ。2. ボブヘアでも馴染むエクステのコツ「ボブヘアだとエクステが浮いてしまうのでは?」と心配な方も多いかもしれません。しかし、正しい施術とデザインで、ボブヘアでもしっかり馴染ませることが可能です。自然に馴染ませるためのポイント:エクステのカラー選び: 地毛と同系色や馴染むカラーをベースに選ぶ。適切な装着位置: 髪の根元付近ではなく、自然な毛流れに沿って装着。質感の調整: 毛先を丁寧にカットし、地毛との境目を目立たなくします。ボリュームの分散: 必要な箇所にエクステをバランス良く装着することで自然な仕上がりに。3. エクステ後のケア方法エクステを美しく保つためには、日々のケアが大切です。1. 優しく洗う地毛とエクステの接合部分を擦らないように、優しくシャンプーします。2. ブラッシングを丁寧に専用のエクステブラシを使い、毛先から優しく解かして絡まりを防ぎます。3. 保湿を忘れずにエクステ部分も乾燥しやすいため、トリートメントやヘアオイルでしっかり保湿。4. 熱ダメージに注意ドライヤーやヘアアイロンを使用する際は、低温で行いダメージを最小限に。ピンクパープル×Wカラーエクステで新しい自分にピンクパープルカラーとWカラーエクステを組み合わせたスタイルは、華やかさと個性を兼ね備えたトレンド感あふれるヘアデザインです。ボブヘアでも自然に馴染ませるテクニックで、初めての方でも安心して挑戦できます。気になる方はぜひお気軽にご相談ください!お客様一人ひとりに合ったデザインをご提案し、理想のスタイルを実現します。 ▽AYAInstagram@aya__913_ このスタイリストを指名して予約する----------------------------------------------------------- BELLEGROWALPHA 大阪府大阪市中央区宗右衛門町7-19ジュリハウスビル3F 06-6211-0567 ▽BELLEGROWALPHAInstagram@hairsalon_alpha._ VIPルーム完備!アクセス抜群◎難波駅、心斎橋駅から徒歩5分!宗右衛門町の交番の目の前★ ハイトーンカラー、ダブルカラーならお任せ下さい!!!Aujua、ケラスターゼカクテルトリートメント、キャビアトリートメント取り扱い店♪ 品質、長さ、価格◎100%人毛最高級シールエクステ取り扱い有☆最新の技術やカラー剤、ホワイトブリーチ、ケアブリーチを駆使して透明感溢れる美髪に★ 10種類以上のトリートメントを髪質に合わせてアプローチ!うる艶美髪に☆難波・心斎橋の女性を中心にトレンドを意識したスタイルが得意なサロンです♪ 店内別フロアにはネイルやマツエク【NAILANDEYELASHALPHA.】も併設しており、ご希望のお客様には同時施術も承っております★

-

暗髪×ザクザクレイヤーで大変身!美人ヘアの魅力と簡単お手入れポイント

こんにちは、スタイリストの島です!今回は暗髪にザクザクレイヤーを入れて、お手入れも簡単で可愛く仕上がるヘアスタイルをご提案しました。暗髪の持つナチュラルで上品な魅力と、レイヤーの軽やかさが絶妙にマッチしたスタイルです。この記事では、暗髪とザクザクレイヤーの魅力やスタイリングのポイント、おすすめのケア方法を詳しく解説します。次のヘアチェンジの参考にぜひチェックしてください!1. 暗髪の魅力とは?暗髪は、日本人の肌に馴染みやすく、上品で落ち着いた印象を与えてくれるカラーです。特に今季は、自然体を重視したトレンドが注目されており、暗髪が人気を集めています。暗髪の特徴とメリット:ツヤ感がアップ: 髪色が暗いと光を反射しやすく、自然なツヤが際立ちます。肌を綺麗に見せる: 暗いトーンが肌の透明感を引き出し、美白効果も期待。どんなファッションにも合わせやすい: カジュアルからフォーマルまで、スタイルを選ばず馴染む万能カラー。2. ザクザクレイヤーで軽やかさをプラス暗髪にザクザクレイヤーを加えることで、髪全体に動きと立体感が生まれます。重たく見えがちな暗髪も、レイヤーを入れることで軽やかに仕上がります。ザクザクレイヤーのポイント:立体感のある仕上がり: レイヤーが髪に奥行きを与え、動きのある印象に。お手入れが簡単: 毛先に軽さがあるので、スタイリングがしやすく朝の準備が楽に。小顔効果: 顔周りのレイヤーがフェイスラインをカバーし、バランスの良いシルエットを演出。3. 暗髪×レイヤーのおすすめスタイリング暗髪とレイヤーの組み合わせは、簡単なスタイリングで美しい仕上がりを実現できます。1. 内巻きカールでナチュラルにコテで毛先を内巻きにするだけで、シンプルで上品なスタイルに。日常使いにもぴったりです。2. 外ハネでカジュアルに毛先を外ハネに巻くと、軽やかでカジュアルな印象に。暗髪でも垢抜けたスタイルを楽しめます。3. ヘアオイルでツヤ感アップ髪全体にヘアオイルを馴染ませると、暗髪特有のツヤがさらに引き立ちます。4. 暗髪×レイヤーのヘアケアポイント美しい暗髪とザクザクレイヤーをキープするには、日々のケアが欠かせません。1. カラーシャンプーを使用暗髪の色持ちを良くするために、カラー用シャンプーで髪色をキープ。2. 保湿を重視レイヤーを入れると毛先が軽くなるため、トリートメントやヘアマスクでしっかり保湿しましょう。3. ドライヤーでの乾燥に注意ドライヤーは低温で使用し、髪の乾燥を防ぎながらスタイリングを整えます。5. 暗髪美人に挑戦しよう!暗髪にザクザクレイヤーを取り入れることで、シンプルながらも魅力的なヘアスタイルを楽しめます。お手入れが簡単で、さまざまなシーンにマッチする万能スタイル。自分らしいおしゃれを楽しみたい方は、ぜひ暗髪×レイヤーに挑戦してみてください!ご相談やご予約はお気軽にどうぞ。お客様一人ひとりに合ったスタイルをご提案いたします! ▽shimaharunaInstagram@29___shi このスタイリストを指名して予約する----------------------------------------------------------- BELLEGROWALPHA 大阪府大阪市中央区宗右衛門町7-19ジュリハウスビル3F 06-6211-0567 ▽BELLEGROWALPHAInstagram@hairsalon_alpha._ VIPルーム完備!アクセス抜群◎難波駅、心斎橋駅から徒歩5分!宗右衛門町の交番の目の前★ ハイトーンカラー、ダブルカラーならお任せ下さい!!!Aujua、ケラスターゼカクテルトリートメント、キャビアトリートメント取り扱い店♪ 品質、長さ、価格◎100%人毛最高級シールエクステ取り扱い有☆最新の技術やカラー剤、ホワイトブリーチ、ケアブリーチを駆使して透明感溢れる美髪に★ 10種類以上のトリートメントを髪質に合わせてアプローチ!うる艶美髪に☆難波・心斎橋の女性を中心にトレンドを意識したスタイルが得意なサロンです♪ 店内別フロアにはネイルやマツエク【NAILANDEYELASHALPHA.】も併設しており、ご希望のお客様には同時施術も承っております★

-

イベントにぴったり!編み下ろしシニヨンでふわふわ可愛いヘアセット

こんにちは、ディレクターの下妻です☆先日、イベントに参加されるお客様がヘアセットにご来店くださいました!今回ご提案したのは、編み下ろしシニヨンスタイル。ふわふわ感を出して可愛らしさと華やかさをプラスした、おすすめのヘアスタイルです。この記事では、編み下ろしシニヨンの魅力やセットのポイント、どんなシーンにおすすめかをご紹介します。特別な日やイベントの参考にしてみてください!1. 編み下ろしシニヨンとは?編み下ろしシニヨンは、編み込みを取り入れたアップスタイルの一種で、後ろに向かって編み込んだ髪をシニヨン(まとめ髪)に仕上げるデザインです。髪にふわっとしたボリューム感を与え、優雅で可愛い印象を演出します。特徴と魅力:立体感: 編み込みによる立体感が、シンプルながらも華やかな仕上がりに。柔らかさ: 全体的にふんわりと仕上げることで、女性らしい柔らかさをプラス。アレンジ自由: 髪飾りやリボンを追加することで、個性的なスタイルに。2. 編み下ろしシニヨンが似合うシーン1. 結婚式やパーティーフォーマルなイベントにぴったりの華やかさ。ドレスやワンピースとの相性も抜群です。2. 発表会や演奏会楽器を演奏する際にも邪魔にならず、見た目の華やかさを演出できます。3. 季節のイベントハロウィンやクリスマスなど、特別なイベントでおしゃれを楽しむのにおすすめ。4. 成人式や卒業式振袖や袴とも相性が良く、落ち着いた華やかさが魅力です。3. 編み下ろしシニヨンのセットポイント1. ふわふわ感を出すテクニック編み込みの部分を細かくほぐして、柔らかい質感を演出。シニヨン部分は崩しすぎず、適度なボリューム感をキープ。2. ヘアアクセサリーを活用パールや花飾り、リボンを加えることで、さらに華やかな印象に。3. 髪質や長さに合わせたアレンジロングヘアはもちろん、ミディアムヘアでもアレンジ可能。髪の長さが足りない場合はエクステでボリュームをプラスするのも◎。4. ヘアセット後のケアポイント1. スプレーで固定セット後はキープ力の高いスプレーで仕上げると、崩れにくくなります。2. イベント中のリタッチ長時間イベントに参加する場合は、ヘアピンや小型のスプレーを持参すると安心。3. シャンプーの注意点編み込みの後は髪が絡まりやすいため、シャンプー前にブラッシングをして絡みをほぐしましょう。5. 編み下ろしシニヨンで特別な日を彩ろう!編み下ろしシニヨンは、特別な日のイベントにぴったりのヘアスタイルです。ふわふわ感や華やかさを取り入れたスタイルで、特別な日をより一層輝かせましょう。お客様一人ひとりに合ったヘアセットをご提案いたします。イベント前のヘアセットはぜひお気軽にご相談ください! ▽下妻Instagram@hirotoshimotuma このスタイリストを指名して予約する----------------------------------------------------------- BELLEGROWALPHA 大阪府大阪市中央区宗右衛門町7-19ジュリハウスビル3F 06-6211-0567 ▽BELLEGROWALPHAInstagram@hairsalon_alpha._ VIPルーム完備!アクセス抜群◎難波駅、心斎橋駅から徒歩5分!宗右衛門町の交番の目の前★ ハイトーンカラー、ダブルカラーならお任せ下さい!!!Aujua、ケラスターゼカクテルトリートメント、キャビアトリートメント取り扱い店♪ 品質、長さ、価格◎100%人毛最高級シールエクステ取り扱い有☆最新の技術やカラー剤、ホワイトブリーチ、ケアブリーチを駆使して透明感溢れる美髪に★ 10種類以上のトリートメントを髪質に合わせてアプローチ!うる艶美髪に☆難波・心斎橋の女性を中心にトレンドを意識したスタイルが得意なサロンです♪ 店内別フロアにはネイルやマツエク【NAILANDEYELASHALPHA.】も併設しており、ご希望のお客様には同時施術も承っております★

-

ハイトーンでも艶髪に!髪質改善で作る天使の輪の魅力と効果

こんにちは!ALPHA.の縮毛矯正美容師タイガです!ハイトーンカラーで艶のある美しい髪、憧れますよね。しかし、ブリーチを繰り返した髪はダメージが蓄積し、どんなにトリートメントを重ねても理想のツヤ髪になるには時間がかかるものです。そんな悩みを解決してくれるのが髪質改善!1回の施術で驚くほどのツヤ髪が手に入り、ハイトーンでも天使の輪が輝く仕上がりに。今回は、髪質改善の魅力、効果、そしてケアのコツを詳しく解説します。1. ハイトーンと艶髪の難しさハイトーンカラーは、髪を明るくするためにブリーチを行う必要があります。しかし、このブリーチが髪に与えるダメージは大きく、以下のような状態になりやすいです。ハイトーンの髪が抱える悩み:乾燥とパサつき: 髪の内部の水分や油分が失われ、手触りが悪化。切れ毛や枝毛: 髪が弱くなり、毛先が裂けやすい。ツヤ感の不足: 髪の表面が荒れ、光を反射しにくくなる。そんなハイトーンカラーでも、髪質改善を取り入れることで、驚くほどのツヤ感を実現できます。2. 髪質改善とは?髪質改善とは、髪の内部に必要な栄養を補給し、ダメージを修復することで、髪の質感やツヤを向上させる施術です。髪質改善の主な効果:瞬時にツヤ感アップ: 施術後すぐにツヤツヤの仕上がりを実感できます。髪の内部から補修: 髪の内部に必要なタンパク質や水分を補い、ハリとコシを与えます。長持ちする効果: 1回の施術で数週間から数か月効果が持続。ハイトーンにも対応: ダメージを受けた髪でも施術可能。施術の流れ:カウンセリングで髪の状態を確認。髪質に合った栄養成分を配合。髪に浸透させ、ツヤと柔らかさを復活。3. 髪質改善がハイトーンカラーにおすすめな理由1. 天使の輪ができる艶感ブリーチ毛特有のパサつきを抑え、ツヤのある美しい髪へ導きます。2. 髪の手触りが向上毛先までまとまりやすくなり、指通りが滑らかに。3. 長持ちする仕上がり一度の施術で効果が数か月持続するため、メンテナンスの手間が軽減。4. 髪の強度アップダメージを受けやすいハイトーンカラーの髪を内部から補修し、しなやかで健康的な髪に。4. 髪質改善後のケア方法髪質改善の効果を長持ちさせるためには、日々のケアが重要です。1. 保湿力の高いシャンプーを使用ノンシリコンや低刺激のシャンプーで髪を優しく洗います。2. ドライヤーで完全に乾かす髪が濡れたままだとダメージの原因になるため、必ずドライヤーでしっかり乾かしましょう。3. UV対策を取り入れる紫外線は髪のダメージを加速させるため、UVカットスプレーを使用。4. 定期的なメンテナンス効果をキープするために、数か月ごとにサロンでのケアを行いましょう。5. 髪質改善でハイトーンも艶髪に!ハイトーンカラーでも諦める必要はありません。髪質改善を取り入れることで、ダメージ毛でも天使の輪ができるほどのツヤ髪を実現できます。艶やかな美しい髪は、見るだけで自信を与えてくれるはず!「ブリーチした髪でもツヤ感を取り戻したい」「ハイトーンカラーをもっと楽しみたい」とお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。一人ひとりの髪質やライフスタイルに合わせた施術をご提案します! ▽たいが Instagram@alpha.taiga このスタイリストを指名して予約する----------------------------------------------------------- BELLEGROWALPHA 大阪府大阪市中央区宗右衛門町7-19ジュリハウスビル3F 06-6211-0567 ▽BELLEGROWALPHAInstagram@hairsalon_alpha._ VIPルーム完備!アクセス抜群◎難波駅、心斎橋駅から徒歩5分!宗右衛門町の交番の目の前★ ハイトーンカラー、ダブルカラーならお任せ下さい!!!Aujua、ケラスターゼカクテルトリートメント、キャビアトリートメント取り扱い店♪ 品質、長さ、価格◎100%人毛最高級シールエクステ取り扱い有☆最新の技術やカラー剤、ホワイトブリーチ、ケアブリーチを駆使して透明感溢れる美髪に★ 10種類以上のトリートメントを髪質に合わせてアプローチ!うる艶美髪に☆難波・心斎橋の女性を中心にトレンドを意識したスタイルが得意なサロンです♪ 店内別フロアにはネイルやマツエク【NAILANDEYELASHALPHA.】も併設しており、ご希望のお客様には同時施術も承っております★

-

エクステで叶える!ブリーチなしの透明感ハイライトスタイル✨

こんにちは!スタイリストのHANAです!!夏の日差しに映えるヘアカラーにしたいけど、ブリーチによるダメージが気になる...そんな方に朗報です!今回は、エクステを使ったブリーチなしハイライトをご紹介。期間限定でイメージチェンジしたい方にもぴったりですよ????✨ エクステで作るハイライトの魅力 ダメージレス:ブリーチを使わないので、髪への負担を最小限に抑えられます。デザイン自由自在:ハイライトの太さや色味、入れる場所など、なりたいイメージに合わせてカスタマイズ可能。取り外し可能:気分やイベントに合わせて、手軽にハイライトスタイルを楽しめます。カラーメンテナンスが楽:エクステなら根本の伸びを気にせず、色落ちも緩やか。 おすすめスタイル ナチュラルハイライト:ベースカラーに馴染むような、細めのハイライトを細かく入れることで、自然な立体感と透明感をプラス。オフィスや学校にもOKな、さりげないおしゃれを楽しめます。グラデーションハイライト(バレイヤージュ):毛先に向かって明るくなるグラデーションカラー。立体感と動きが出て、華やかな印象に。髪が伸びても根元が目立ちにくいのが嬉しいポイント。ポイントハイライト:前髪や顔周りなど、ポイントでハイライトを入れることで、小顔効果や垢抜け効果も期待できます。いつものスタイルに少し変化を加えたい方におすすめ。『ハイライトを入れたいけどブリーチしたくない』『期間限定でハイライトを入れたい』そう思っているかたは是非、この機会にエクステでハイライトを入れてみませんか?Instagram:@h___popopoにて他のスタイルも載せてます!質問等ございましたらDMでお答えできますのでお気軽にご連絡ください! ▽HANAInstagram@h___popopo このスタイリストを指名して予約する----------------------------------------------------------- ALPHA.【アルファドット】 大阪府大阪市中央区宗右衛門町7-19ジュリハウスビル3F 06-6211-0567 ▽ALPHA.Instagram@hairsalon_alpha._ VIPルーム完備!アクセス抜群◎難波駅、心斎橋駅から徒歩5分!宗右衛門町の交番の目の前★ ハイトーンカラー、ダブルカラーならお任せ下さい!!!Aujua、ケラスターゼカクテルトリートメント、キャビアトリートメント取り扱い店♪ 品質、長さ、価格◎100%人毛最高級シールエクステ取り扱い有☆最新の技術やカラー剤、ホワイトブリーチ、ケアブリーチを駆使して透明感溢れる美髪に★ 10種類以上のトリートメントを髪質に合わせてアプローチ!うる艶美髪に☆難波・心斎橋の女性を中心にトレンドを意識したスタイルが得意なサロンです♪ 店内別フロアにはネイルやマツエク【NAILANDEYELASHALPHA.】も併設しており、ご希望のお客様には同時施術も承っております★